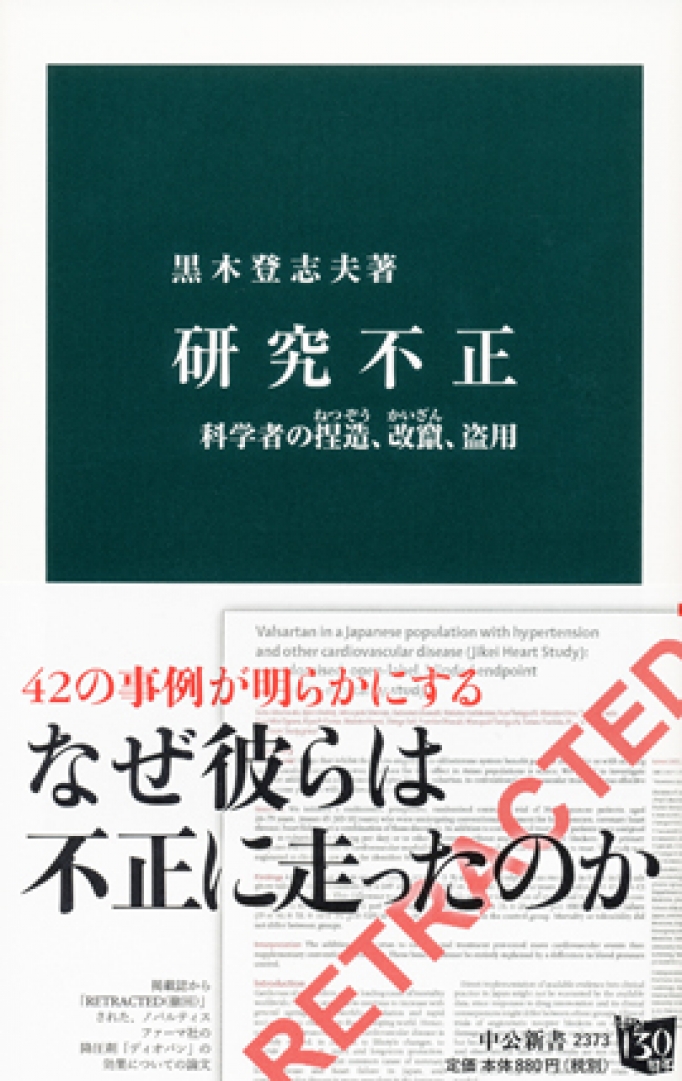

研究不正 - 科学者の捏造、改竄、盗用:黒木登志夫著/中央公論新社 書籍レビュー

この本の著者、黒木登志夫博士は1960年に東北大学医学部を卒業した後、東北大学加齢医学研究所、東京大学医科学研究所、米国ウィスコンシン大学、WHO国際がん研究機関、昭和大学、岐阜大学学長、日本癌学会会長、日本学術振興会学術システム研究センターなど、大学の研究室と国際機関を含む研究組織で長年がん細胞の研究と指導・管理に従事してこられました。その間、多くの学者の研究成果と、またそのネガティブな側面である研究不正を目のあたりにして来られました。そして、この研究不正は科学に対する不信の増幅、研究費の無駄遣いという社会的コスト(注)を伴うことを指摘し、「研究不正の姿を立体的に知ることでこれらの不正防止に何らかの貢献ができるのではなかろうか」という思いで著された本です。

(注)例えば、「2013年10月号のエコノミスト誌は、2012年だけでも総額590億ドル(約6兆円)に達するOECD加盟国の医学研究費が無駄になると指摘した」ことを紹介しています。

この本は42の研究不正の事例を取り上げていますが、冒頭で21の研究不正の事例を紹介しています。1番目の事例としてイギリスで1912年に起きたピルトダウン人と命名された50万年前の原人(人類発祥)の頭蓋骨が偽造であった事件です。そして、第21例は、2014年に日本で起きたSTAP細胞事件です。詳細は本書に譲ります。

これらの研究不正の事例を読んで感じたことは、研究不正も企業の不正もその本質は変わらないということです。つまり、いずれも不正のトライアングルという枠組みの中で起きるということです。言い換えると、不正には動機、機会、正当化という3つの要件がそろっているということです。

1.動機

動機は、企業の不正の場合、主として経済的動機です。ギャンブルにおぼれている従業員は機会があれば仕事で正当に得るお金以外のお金を欲します。もう少し真面目な従業員でも住宅ローンに苦しんでいる人は機会があればつい不正に手を染めてしまうことがあるかもしれません。これらは一番単純な例です。

しかし、経営の上層部に行けばもう少し違った動機が働きます。例えば、「会社を守る」という動機です。オリンパスの例が典型的な例です。歴代の社長が監査役まで巻き込んで損失を先送りすることで「会社を守ることが出来る」と錯覚してしまいました。いや、それは錯覚ではなくその奥には「自らの地位と将来を守る」という利己的な動機も働いていたはずです。

経営者のレベルになるともう一つ違う動機が加わります。それは名誉欲です。経団連の会長になりたい、勲章をもらいたいというような名誉欲は、粉飾をしてでも会社の業績を良くみせようと経営者を駆り立てます。典型的な例が東芝粉飾事件でしょう。

研究不正に関わる動機は、上記の最後の例の名誉欲のように思えます。科学研究者にとって最高の栄誉はノーベル賞でしょう。そこに至る過程での科学者たちの凄まじいまでの競争が本書で紹介されています。権威ある科学誌であるサイエンス誌やネイチャー誌などへの論文の掲載はノーベル賞への最初の一歩です。競争者に先んじて論文が掲載されることが何よりも重要です。そのために、データのねつ造(fabrication)、改ざん(falsification)、論文の盗用(plagiarism)などによった論文が投稿され、一度掲載された論文が撤回(retraction)されるケースが増えているということです。

2014年1月29日に「iPS細胞を超える世紀の大発見」として発表された小保方晴子のSTAP細胞に関する二つの論文はわずか5ヶ月後にネイチャー誌から撤回されました。

2.機会

機会は上で述べた動機を顕在化させるものです。企業の中で起きる不正に関しては、内部統制に深くかかわる問題です。例えば、ある取引をする人がその取引に関わる資金の決済を行っているような状況では極めて容易に不正を行い、それを隠すことが可能です。典型的な例は大和銀行巨額損失事件です。そのような状況をつくらないよう組織に組みこまれた仕組みが内部統制といわれるものです。

本書を読むと研究の現場では、企業に比べて研究に関わる内部統制が極めて脆弱であることがわかります。例えば事例18で紹介されている「製薬会社に利用された循環器内科医(日本、2012年)という事件です。「本事例は、東京慈恵会医科大学、千葉大学、名古屋大学、志賀医科大学、京都府立医科大学の循環器内科が参加した、ほぼ10年間にわたって行われた、大規模な臨床研究」が、じつはノバルティス社が自社の血圧降圧剤ディオバンの売上を伸ばすために同社の社員が意図的にデータを操作していたという事件です。これらの大学はノバルティス社から「400万円の奨学寄付金受ける見返りに何もしない無給の講師の契約を10年間毎年更新していた」ということです。もちろんその講師がノバルティス社の社員であることを隠したままで。

重要な部分を引用します。

「慈恵医大の研究者は、『自分たちはデータ解析の知識も能力もない』と語っている。これは驚くべき証言である。『知識も能力もない』研究者はノバルティス社に丸投げするほかなく、ノバルティス社は研究者の無知につけこんで、自由に都合の良いデータを作ったことになる。」

もう一つの典型的な例はSTAP細胞事件の舞台となった理研の発生・再生科学総合研究センター(CDB)です。ここでその内容について詳しく述べることはできませんが、委員全員が理研の外部委員から構成される「研究不正防止のための改革委員会」が「CDBを解体し、研究分野と体制を再構築すべきとした」、「責任者を名指しし、交代をもとめた」ことは組織の内部統制が如何に貧弱であったかを物語っていると思います。さらに言えば、理研のガバナンス・内部統制に問題があったのかもしれません。

3.正当化

正当化は不正という行為が自らにとって正当なものであることを自己暗示するプロセスです。この自己暗示がうまく行けば不正はより少ない心理的な抵抗のもとで行われます。

例えば、企業の中での従業員の不正は、「おれは20年間残業代もろくにもらわず一生懸命がんばってきたのだから、このくらいのことは許されるだろう」というような心理のもとで行われるかもしれません。

上記のオリンパスの例の場合は、「ここでこの損失が明るみにでると会社は潰れる。そうすると当社の従業員はどうなるのだ。どうしてもここは何とかこの損失を隠して時間をかけて取り戻すしかない」と経営者が自分に言い聞かせることです。

研究不正で言えば、おそらく最先端の研究をしている研究者は自らの仮説を証明された事実に置き換える心理的な傾向があるのかもしれません。あるいは、論文自体を科学誌に掲載することを自己目的化してそれによってその行為を正当化するのかもしれません。STAP細胞事件で小保方晴子の論文作成を手伝った笠井茂樹について、本書は次のように述べています。

「笠井茂樹のもとで研究したある若手の研究者は、インタビューに答えて、「笠井研のポリシーは、『リバイス(科学誌からの改訂:下線は筆者)要求が来たら、何が何でもやり遂げる』です」と述べている。おそらく、改訂すれば採択になると考えた笠井は、採択にもっていくことを最大の目標にして『やり遂げた』のではなかろうか。」

素人の筆者は、著者の黒木博士の専門分野であるがん細胞について上っ面も分かっているわけではありませんが、比喩的に描写すると、この不正というがん細胞の中には動機、機会、正当化という遺伝子があって、この細胞の中にある決定的な因子がこれらの遺伝子に作用する仕方次第で、不正というがんの発生が抑えられもするし、「不正がん」が発生し悪化するということでしょうか。その「不正がん細胞」の中にある動機、機会、正当化という遺伝子に作用する決定的な因子とは何でしょうか。筆者は、それは人の心の中の「倫理」ではないかと思います。それにしても本書の「はじめに」にある黒木博士の言葉は重いものがあります。

「われわれは、子供たちや市民の信頼を裏切らないようにしなければならない。それには、どうしたらよいであろうか。あれをしてはいけない、これもいけない、というお題目を並べるだけでよいであろうか。高邁な思想を語ることで、人のこころは誠実さを取り戻せるであろうか。倫理は結局のところ、社会と人間への深い理解の上に成立していることを考えれば、研究不正は、簡単に解決できるような問題でないことがわかる。」

この「研究不正」を「企業不正」に置き換えても同じことが言えると思います。

(文責:安田 正敏)

>>書籍の詳細 [Amazon.co.jp]

- at 15時22分

- | コメント(0)

- | トラックバック(1)

この記事に対するご意見・ご感想をお寄せください。

この記事に対するトラックバック一覧

こちらのURLをコピーして下さい

サイト名: - 2019年6月26日 12時54分

タイトル:

内容:

URL:/blog/blog_diaries/blog/blog_diaries/receive/259/